まえがき

昔ながらの遊び「はないちもんめ」。童謡とともに子どもたちが輪になって遊ぶこの遊びは、どこか懐かしく、温かい記憶を思い出させますよね。ですが最近では、この「はないちもんめ」が禁止されるケースもあるようです。なぜそんなことに?この記事では、その理由と背景を探ってみたいと思います。

結論

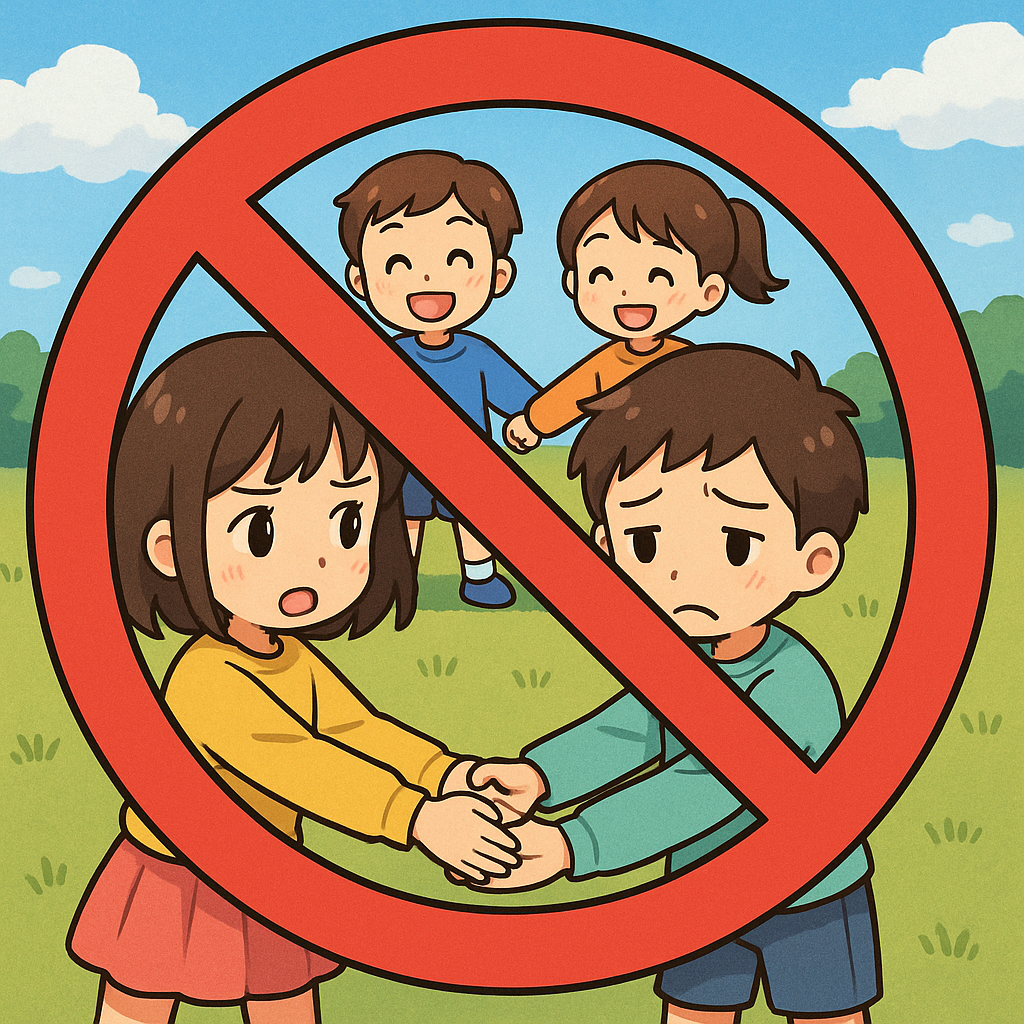

「はないちもんめ」が禁止される理由には、いじめにつながる懸念や、子ども同士の間に生まれる心理的なプレッシャー、また保育現場においては安全面での配慮やトラブル回避の観点など、さまざまな視点が存在します。特に、選ばれる・選ばれないといった構図が、無意識のうちに優劣を意識させてしまう点は問題視されがちです。その一方で、この遊びには子どもたちの間で自然とコミュニケーションが生まれ、協調性やチームワーク、相手の気持ちを思いやる姿勢を育むという貴重な一面もあります。こうした価値を踏まえると、単に禁止するだけではもったいないという意見も根強くあります。したがって、すべてを否定するのではなく、時代の価値観や子どもたちの多様性に配慮した形で内容やルールを見直しながら、現代に合ったかたちでの再構築・継承が望まれています。

はないちもんめ禁止の理由とは

はないちもんめの意味と歴史

「はないちもんめ」は、江戸時代からあるとされる日本の伝統的な遊びです。当時の子どもたちが路地裏などで自然に集まり、笑い声を響かせながら楽しんでいた光景が想像されます。「一匁(もんめ)」とは昔の重さの単位で、現在の約3.75グラムに相当します。「花一匁」は、その単位にたとえて「この子はそれだけの価値がある」という意味合いが込められていたとされ、一種の象徴的な表現でもあります。さらにこの表現には、子ども同士のやりとりの中で、駆け引きや感情のやりとりが込められていたとも言われており、遊びの中に文化的背景が色濃く反映されていました。

はないちもんめのルールとその影響

この遊びは、基本的に子どもたちが2つのチームに分かれて横一列に並び、歌いながら足踏みしつつ行進し、歌の合間にジャンケンで勝敗を決める形式です。そして勝ったチームが、相手チームから欲しい子の名前を出してその子を自分のチームに加えます。このプロセスにおいて、「選ばれる」「選ばれない」「最後まで残る」といった状況が、無意識のうちに子どもたちの間に優劣を意識させる要素となります。楽しい遊びである反面、周囲との比較や仲間外れのような感覚が芽生えてしまうケースもあるため、心理的なプレッシャーが生じる可能性も否定できません。

地域差がもたらすはないちもんめの遊び方

実は「はないちもんめ」の歌詞や遊び方には、地域ごとにバリエーションがあります。ある地域では「〇〇ちゃんがほしい」と歌いながら名前を呼び合うのに対し、別の地域では物の名前や職業などを使うパターンもあります。また、遊びのテンポや最後の〆方、移動の仕方にも違いがあり、子どもたちが「地元ルール」で覚えていることも多いのです。そのため、地域によっては争いごととして誤解されがちだったり、逆に和やかで協調的な雰囲気の中で自然に行われていたりと、印象に大きな違いが見られます。こうした多様性も、この遊びの奥深さを物語っている要素のひとつです。

はないちもんめの怖いエピソード

最後まで残ることの心理的影響

「最後に残る=人気がない」というレッテルを感じる子どももおり、それが無意識のうちに自信の喪失や仲間外れ感につながってしまうことがあります。遊びの中とはいえ、繰り返されることで「自分は価値がないのではないか」と感じてしまうようになる場合もあります。こうした思いは長期的に心の奥に残り、人間関係への不安や、他者と関わることへの苦手意識につながる恐れも指摘されています。特に感受性の強い子どもにとっては、ちょっとした出来事が強い印象として残ってしまうのです。

子どもたちが受ける影響

「はないちもんめ」は単なる遊びに見えて、その中には子どもたちの精神的な発達に影響を与える構図が含まれています。選ばれる・選ばれないという状況や、勝つ・負けるというシンプルな結果は、幼い子どもたちにとっては大人が想像する以上に大きな意味を持ちます。特に年齢が低い子どもたちは、自分の存在価値を他者との比較によって測ってしまいがちです。そのため、繰り返し負けたり選ばれなかったりする経験が、自己肯定感の低下や社会的な不安につながるケースも少なくありません。子どもの年齢や性格、周囲の大人の対応次第でその影響は大きく変わるため、丁寧な観察とサポートが求められます。

保育士が考えるはないちもんめの危険性

保育士の中には、「はないちもんめは子ども同士の人間関係に微妙な影を落とすことがある」と指摘する声が少なくありません。実際に、保育現場では「誰が選ばれなかったか」を子ども自身が深く気にしてしまい、泣いてしまう、またはその後の遊びに消極的になるといった事例も報告されています。こうした体験は、子どもの集団行動への不安や、友だちとの信頼関係の崩れに発展することもあるため、遊びの進行には細心の注意が必要です。その一方で、ルールを工夫したり、大人が介入してポジティブな体験へと導くことができれば、社会性を育む貴重な機会にもなり得ます。だからこそ、ただ禁止するのではなく、内容や方法を見直したうえで、安全かつ有意義な活動として取り入れる姿勢が大切です。

はないちもんめの歌詞と文化的背景

歌詞に込められた意味

「勝ってうれしいはないちもんめ」「負けてくやしいはないちもんめ」という歌詞には、勝ち負けの感情がそのまま反映されています。これらの言葉は単に遊びの中で交わされるだけでなく、子どもたちの中に競争心や達成感、あるいは悔しさといった感情を芽生えさせる強い力を持っています。特に幼い子どもたちにとっては、自分の感情を言葉で表現する機会がまだ少ない中で、このような歌詞が感情の発露のきっかけとなり、自分の気持ちを言語化したり、仲間と共有する第一歩になることもあります。また、感情の振れ幅が大きいこの年代においては、こうした言葉が与えるインパクトは非常に大きく、時に涙や怒りを伴うこともあります。

歌の終わり方が持つ意味

最後に「〇〇ちゃんがほしい」というセリフがありますが、これは「指名制」という構図を遊びの中に持ち込んでいます。この形式は、仲間内の人気や人間関係のバランスが表面化しやすく、時に子どもたちの間に微妙な緊張感を生むこともあります。たとえば、何度も選ばれる子と全く選ばれない子がはっきり分かれてしまった場合、その違いが子どもたちの心に影を落とす可能性も否定できません。しかし一方で、自分が必要とされている、仲間に選ばれたという体験は、大きな自己肯定感にもつながり得ます。大切なのは、この遊びを通してどのような関係性が築かれているのかを、大人がしっかり見守ることなのです。

底抜けの遊びとしての側面

一方で、「はないちもんめ」はジャンケンに似たテンポのよいリズム感と、歌と動きが一体化したゲーム性の高さから、多くの子どもたちにとって楽しく夢中になれる遊びでもあります。歌いながら足踏みをそろえたり、相手チームとのやり取りを重ねる中で、自然とチームの結束力が高まっていくという一体感も魅力の一つです。また、勝ち負けを通して感情を発散し、遊び終わった後に互いに笑顔で終われるようなポジティブな関係を築けることもあります。遊びの展開次第で、協力や配慮といった社会性を学ぶ場面にもなり、子どもたちの成長における重要な体験として位置づけることもできるでしょう。

はないちもんめと子どもの成長

友だちとの関係性を築く遊び

グループで協力したり相談したりする場面が多く、子どもたち同士の信頼関係や思いやりの気持ちが自然と育まれます。遊びの中で「誰を選ぶか」「どんなふうに伝えるか」といったコミュニケーションを重ねることで、相手の気持ちを考える力や、自分の思いを言葉で伝える力も育っていきます。また、意見がぶつかったときにどう折り合いをつけるか、仲直りの方法を学ぶきっかけにもなるため、人間関係を築く基礎となる大切な体験を提供する遊びといえるでしょう。

競争心と協調性の育成

「はないちもんめ」は、勝ちたいという気持ちを持ちながらも、チーム全体で作戦を練ったり、声を合わせて行動したりと、協力しなければ成り立たない遊びです。競争と協力のバランスを体験できることで、単なる勝敗以上に、仲間と共に目標に向かって進む楽しさや達成感を味わうことができます。こうした経験は、スポーツやグループ活動にも応用がきき、将来的に社会性を身につける土台にもなります。

長持ちする遊びの重要性

「はないちもんめ」は、何十年も受け継がれてきた歴史ある遊びであり、親世代や祖父母世代にとってもなじみの深い存在です。世代を超えて遊ばれてきたという事実は、それだけこの遊びが持つ魅力と普遍性を物語っています。ルールが簡単で特別な道具もいらないことから、どんな場所でもすぐに始められる手軽さも魅力のひとつです。また、遊びの中に込められた文化的背景や、言葉のやりとりから得られる知識も、子どもたちにとっては大きな学びになります。伝統を大切にしながら、今の時代に合った形で再評価することが、これからの遊びの在り方を考えるうえで重要です。

はないちもんめと保育の現場

保育士が感じる遊びの価値

ルールがわかりやすく、身体を動かしながら人間関係を学べる点で、保育の現場でも一定の評価があります。特に「はないちもんめ」は、協調性や社会性、言語表現などを自然と学べる貴重な機会となっており、日々の遊びの中でも重要な役割を果たしています。子どもたちは遊びを通して相手の気持ちを想像したり、グループの中での自分の立ち位置を考えたりするようになります。また、複雑なルールがない分、年齢の異なる子ども同士でも一緒に楽しむことができ、異年齢交流のきっかけになることも多く見られます。

遊びにおける安全管理の重要性

一方で、感情的なトラブルを未然に防ぐための配慮も求められます。遊びを指導する大人の観察力が鍵です。特に「選ばれない」「最後に残る」などの場面で子どもが受ける心理的な影響には十分な注意が必要です。そのため、保育士や教師は、遊びの様子をしっかりと見守り、必要に応じて声をかけたり、ルールを調整したりして、安全で安心できる環境づくりに努めています。加えて、子どもたち自身が他者に対する思いやりや共感を持てるように、日々の関わりの中で適切な言葉がけやフォローを行うことも大切です。

保育における多様性の尊重

多様な子どもたちがいる現代だからこそ、一律のルールではなく、個別の対応や代替案が必要です。例えば、発達段階や性格の違いによって、ある子にとっては楽しい遊びでも、別の子には不安やストレスの原因になることもあります。そうした場合には、無理に参加させるのではなく、他の遊びへの移行や見学、もしくは本人のペースに合わせた関わり方が求められます。また、言語や文化の違いを持つ子どもたちにとっても、伝統的な遊びを通じて日本の文化に触れる機会になる一方で、適切な説明やサポートが必要です。保育現場では、こうした多様性を尊重しながら、すべての子どもが安心して参加できる遊び環境の整備が進められています。

はないちもんめをめぐる議論

禁止に関する賛否

「はないちもんめ」を禁止すべきか、それとも継続すべきかについては、さまざまな立場から意見が分かれています。「禁止すべき」という声には、子どもが選ばれなかった場合の心理的なダメージや、いじめにつながる可能性を懸念する意見が多く見られます。一方で「続けるべき」という立場からは、伝統文化の継承や、遊びを通じた社会性の育成を重視する声があります。いずれの意見にも一理あり、どちらかに偏るのではなく、子どもたちの実態や環境を考慮しながら、柔軟に対応する姿勢が求められます。重要なのは、感情的な反応ではなく、実際の事例やデータをもとに冷静に議論し、それぞれの地域や保育現場に適した形での判断を行うことです。

文化の変化がもたらす影響

現代社会では、多様性や個人の尊重がより重視されるようになっており、そうした価値観の変化は子どもたちの遊びにも影響を与えています。かつては当たり前とされていた遊びが、今の時代には合わないとされるケースも増えてきました。「はないちもんめ」もその一例であり、時代に合った形へと進化させる必要があるでしょう。たとえば、選ばれる・選ばれないという構図を取り払った新しいルールの導入や、遊び方の自由度を高めることで、現代の子どもたちがより安心して楽しめる形に変えることができます。文化を大切にしながらも、変化を恐れず柔軟に取り入れることが求められます。

新しい遊びの提案と展望

「はないちもんめ」に代わる新しい遊びや、リニューアルされたルールのバリエーションが、今後ますます求められる時代です。保育や教育の現場では、子どもたちの多様な特性に対応できるインクルーシブな遊びの開発が期待されています。たとえば、選ばれるストレスが少なく、全員が主役になれるようなルール設計や、参加と離脱が自由な柔軟な形式などが考案されています。また、地域や家庭と連携して、昔遊びの良さを取り入れつつも、現代の感性に合う新しい遊び文化を作っていくことも重要です。遊びは子どもの社会を映す鏡であり、時代の変化とともに進化し続ける必要があります。

はないちもんめの代替遊び

子どもたちにおすすめの遊び

例えば「フルーツバスケット」や「だるまさんがころんだ」など、選ばれない子が出にくく、全員が主役として参加できる遊びは多くの子どもたちに人気です。これらの遊びは、動きがシンプルでルールもわかりやすいため、年齢の異なる子どもたちが一緒に遊びやすく、初対面同士でも自然に仲良くなれるきっかけになります。また、失敗しても笑いに変えられる雰囲気があり、勝ち負けにこだわらず純粋に遊びを楽しめる点が、現代の保育現場でも重宝されています。さらに、音楽や道具を取り入れてアレンジすることで、より創造的でバリエーション豊かな遊びに発展させることも可能です。

競争と協調を同時に育める遊び

ボードゲームやチーム対抗ゲームなど、勝敗がある中でも互いに助け合える要素を持つ遊びが注目されています。たとえば、すごろくや協力型パズルゲームでは、個人の勝ち負けだけでなく、チーム全体の目標達成が求められるため、自然と協力の精神が芽生えます。また、ロールプレイ型の遊びでは、子どもたちが役割分担を通してリーダーシップやフォロワーシップを学ぶことができ、集団の中で自分の強みや役割を見つける体験にもつながります。こうした遊びは、学校教育でも取り入れられる機会が増えており、社会性やコミュニケーション力の育成に大きな役割を果たしています。

地域で楽しむ新しい遊び方法

自治体や地域ボランティアによる新しい遊びの開発も活発に進められています。地元の特色を活かしたご当地遊びや、昔ながらの遊びに現代的な要素を取り入れたアレンジ遊びなど、子どもたちの興味や関心を引きつける工夫が凝らされています。たとえば、自然を使った冒険遊びや、地域の高齢者と一緒に遊ぶ世代間交流型プログラムなども注目されています。こうした取り組みは、遊びを通じた地域コミュニティの活性化にもつながり、子どもたちにとってもかけがえのない体験となるでしょう。これからの時代には、こうした地域ならではの遊びの価値がますます見直されることが期待されます。

はないちもんめの新しい認識

教訓としての教え

勝ち負けや選ばれる経験は、単なる遊びの一部ではなく、子どもたちにとって貴重な社会的体験です。勝ったときの喜びや負けたときの悔しさを通じて、感情のコントロールを学ぶ機会となります。また、選ばれたことによる自己肯定感、選ばれなかったことによる葛藤など、多様な感情を味わうことが、成長過程における大きな学びとなります。ただし、それらの経験がポジティブなものになるよう、年齢や発達段階、性格の違いに応じた細やかな配慮とサポートが必要です。遊びの内容や進行方法も、子ども一人ひとりに合わせて柔軟に調整する姿勢が求められます。

遊びを通じたコミュニケーション

「はないちもんめ」のような集団遊びでは、言葉だけでなく、表情やしぐさ、声のトーン、相手との距離感といった非言語的なやり取りも自然と行われます。これらは、子どもたちのコミュニケーション能力を高めるために重要な要素です。相手の気持ちを察する、空気を読む、タイミングを計るといった力は、遊びの中で何度も繰り返されることで少しずつ身についていきます。また、遊びながら互いにルールを確認したり、意見を交わしたりすることで、対話力や協調性も育まれていきます。

次世代への伝承の在り方

「はないちもんめ」は、長年にわたって受け継がれてきた遊びであり、今もなお多くの地域で記憶されています。ただし、すべての要素がそのまま現代に適応できるわけではなく、時代の変化とともに見直すべき部分も存在します。たとえば、選ぶ・選ばれるという構造が子どもに与える心理的影響については、慎重な検討が必要です。よって、良い部分は積極的に継承しつつ、時代にそぐわないとされる要素については新たな視点から工夫やアレンジを加えていくことが大切です。伝統を守るだけでなく、柔軟にアップデートしながら、次世代へと安心して引き継げる形を模索することが求められます。

地域でのはないちもんめの実態

地域ごとの違い

地方ごとに呼び方や遊び方、歌詞が異なり、それぞれの文化が色濃く出ています。たとえば関西地方では歌詞のリズムや言い回しが少し異なっていたり、東北地方では人数の多さに応じたアレンジが施されていたりと、まさに地域ごとの特色が反映されたローカルルールが存在します。また、ある地域ではお祭りや地域行事の中で「はないちもんめ」が披露されることもあり、遊びが地域文化の一部として根付いている例も見られます。こうした違いを比較することで、遊びの持つ奥深さや、日本の地域文化の多様性を再認識できます。

おばあちゃんが語る遊びの歴史

昔の世代がどのように楽しんでいたかを聞くことで、遊びの本来の意味や温かさに触れられます。戦後すぐの時代や昭和の高度経済成長期に育った世代にとって、「はないちもんめ」は学校や地域の空き地で自然に始まる遊びの一つであり、特に道具がいらず手軽にできるため、多くの子どもたちが親しんでいました。おばあちゃん世代の話からは、今のように動画やゲームがなかった時代において、どれほど遊びが生活の一部であり、人とのつながりを深める重要な手段だったかを感じることができます。こうした証言は、次世代へと遊びを伝える際の貴重な資料ともなります。

現代の子どもたちと昔の遊び

スマホ世代の子どもたちにとっても、体を動かす遊びは新鮮です。特に外で友達と一緒に声を出して遊ぶ体験は、日常の中で意外と少ないため、とても刺激的で印象に残るものになります。学校や放課後クラブなどで「はないちもんめ」などの昔ながらの遊びに触れることで、デジタルにはない人と人とのふれあいや、集団で協力する楽しさを感じることができます。また、保育士や先生の工夫により、現代風にアレンジされた「はないちもんめ」が取り入れられる例もあり、遊びの形を変えながらもその価値は受け継がれています。

まとめ

「はないちもんめ」は、ただの昔遊びではなく、子どもたちの心の成長や社会性、さらには文化理解にまで大きな影響を与える奥深い遊びです。遊びを通じて培われる協調性やコミュニケーション能力、感情のコントロールといったスキルは、今の子どもたちにも必要不可欠な力です。その一方で、時代の変化にともなって、価値観や子どもたちを取り巻く環境も大きく変わっています。そのため、「はないちもんめ」の持つ良さを活かしつつも、現代の子どもたちに合った形へと見直していくことが求められます。地域差や文化背景を尊重しながらも、すべての子どもたちが安心して参加できるようなルールや進行方法を工夫し、保育や教育の現場に取り入れていくことが大切です。過去の知恵と現代の感性を融合させることで、「はないちもんめ」は未来に向けて新たな価値を持ち続ける遊びとして、次世代へと継承されていくべきでしょう。