まえがき

「秘伝のタレ」「継ぎ足し続けたタレ」――この言葉を聞くと、なんだか歴史を感じるし、味の深みが増していそうですよね。でも一方で「ずっと使い続けてるって、衛生的に大丈夫なの?」と気になる方も多いはず。今回はそんな“継ぎ足しタレ”の衛生状態について、やさしく・わかりやすく解説していきます。

結論

継ぎ足しタレは、しっかりとした衛生管理がなされていれば基本的には安全であり、多くの老舗店では長年にわたって安心して提供されてきました。特に、毎日タレの状態を確認し、温度管理や加熱処理、容器の洗浄などを徹底している店舗では、雑菌の繁殖リスクは最小限に抑えられています。ただし、こうした管理が甘かったり、衛生に対する意識が低い店舗では、タレが細菌の温床となる可能性もあるため注意が必要です。たとえば、タレに直接調理器具をつけたり、保存環境が不適切だったりすると、ウェルシュ菌などの危険な細菌が繁殖するリスクが高まります。こうした背景を踏まえると、継ぎ足しタレを楽しむ際には、衛生管理が信頼できるお店を見極めることが非常に重要になります。つまり、ただ「秘伝のタレ」と言われるだけでなく、その裏側にある衛生管理体制やお店の取り組みまで意識して選ぶことが、美味しさと安全を両立するための第一歩なのです。

継ぎ足しタレの衛生状態とは?

継ぎ足しタレと食中毒の関係

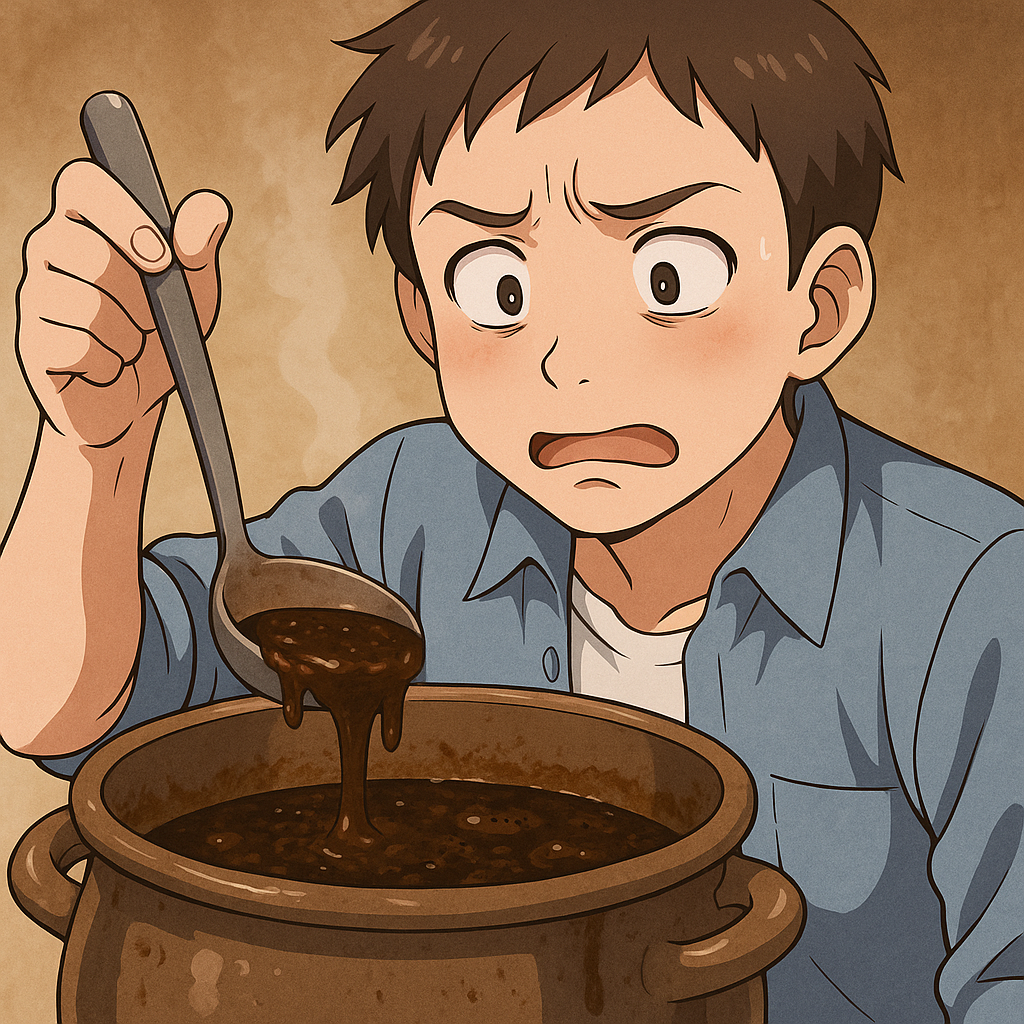

継ぎ足しタレは、何度も新しいタレを加えることで使い続ける調味料です。特に焼き鳥やうなぎのタレでは、味の深みやコクを維持するために「秘伝」として継ぎ足しが行われています。しかし、その一方でタレが長期間空気や外部と接触することにより、雑菌が入り込むリスクもあります。たとえば、串をタレに何度も浸す行為や、使用済みの刷毛を繰り返し使うことで、見えない細菌がタレに混入してしまうことがあります。特に気温の高い夏場や湿度の高い梅雨時期などは、細菌が繁殖しやすい環境が整いやすくなります。

衛生面での問題点とリスク

継ぎ足しタレは基本的に密閉されず、頻繁に開け閉めされることが多いため、空気中の菌や埃も入りやすくなります。さらに、調理中に使ったトングやハケをそのままタレに戻すと、食品から菌がタレに移ってしまうことがあります。こうした「交差汚染」が原因で、ウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌などが繁殖し、食中毒の原因になることも。飲食店では忙しさから衛生チェックが後回しになりがちですが、その代償は大きいものとなる可能性があります。

ウナギや焼き鳥での使用例

老舗のうなぎ屋や焼き鳥屋では、創業以来のタレを継ぎ足して使っているお店も多く、その味わい深さは一種のブランドにもなっています。たとえば、あるうなぎ店では「昭和初期から継ぎ足している」という看板を掲げるなど、歴史あるタレの存在感を強調しています。しかし、これらの店舗は同時に徹底した衛生管理も行っており、毎日タレの一部を加熱殺菌し、容器は洗浄・消毒され、冷蔵保存が徹底されているケースが一般的です。つまり、ただ長く使えば良いのではなく、それに見合うだけの管理が求められるのです。

衛生的な管理方法

衛生的に継ぎ足しタレを維持するためには、以下のような手法が有効です。まず、1日の終わりにタレを加熱して一定温度まで沸騰させることで、繁殖した細菌を死滅させることができます。また、冷蔵庫や専用の保存容器で温度を一定に保ち、なるべく空気に触れさせないようにする工夫も必要です。容器は定期的に洗浄し、できれば週に一度はタレ全体をチェックして、異臭や変色がないかを確認する習慣も大切です。調理中の道具はタレ用と分けて使い、使い回さないようにすることで、交差汚染のリスクを低減できます。

秘伝のタレは本当に安全か?

老舗の秘伝タレの歴史

100年以上継ぎ足しているお店も珍しくありません。こうしたタレは、単に調味料としての役割にとどまらず、店の看板とも言える存在です。創業当初からの味を守り続けているという自負は、お客さんにとっても特別な安心感と魅力につながります。その分、菌への耐性や環境に関するノウハウが長年の試行錯誤の中で蓄積されており、今では一種の職人技として受け継がれています。また、タレ自体の変化を毎日観察することで、わずかな違和感にもすぐに対応できる感覚が磨かれていくのも特徴です。歴史が長いということは、それだけトラブルに対する備えも多く持っているということでもあります。

温度管理と低温殺菌の重要性

継ぎ足しタレを安全に保つためにもっとも重要なのが温度管理です。低温でも菌が増殖しにくい環境を保つことがカギであり、冷蔵保存や一定時間ごとの加熱処理が基本となります。特に夏場や湿気の多い時期は細菌の活動が活発になるため、冷蔵庫の温度設定や保存時間の見直しが重要です。加熱処理に関しても、単に温めるのではなく、沸騰させることで多くの菌を死滅させる効果が期待できます。また、タレを毎日全部使い切るのではなく、適度に新しいタレと混ぜながら入れ替える「部分継ぎ足し」も有効な手段です。

容器の衛生管理

タレを入れる容器も衛生管理の大きなポイントです。木桶は伝統的で風味を深める利点がありますが、湿気を含みやすいためカビの発生リスクも高くなります。そのため、木桶を使う場合はこまめな乾燥と殺菌処理が不可欠です。一方で、金属容器やステンレス製の容器は清掃しやすく、雑菌の付着を防ぎやすいという利点があります。ただし、風味に微妙な違いが出ることもあり、店の味に影響を及ぼす可能性も考慮する必要があります。近年では、内側に抗菌加工を施したタレ専用の保存容器なども登場しており、衛生管理をより簡便にする工夫も進んでいます。

長年継ぎ足すことの意味

継ぎ足しという行為には、単なる保存や使い回しの意味を超えた、味の深みと旨味成分の蓄積という重要な意味があります。タレは時間の経過とともに原材料の成分が馴染み、より一体感のある味わいへと進化していきます。これは一朝一夕では再現できない味であり、店の個性やブランド力にもつながっています。しかし「古ければ美味しい」というわけではなく、そこには常に衛生管理の徹底が求められます。少しでも異変が見つかった場合には迷わず破棄し、清潔な状態からリスタートする潔さも、老舗の信頼を支える大切な姿勢と言えるでしょう。

継ぎ足しタレの成分とその影響

糖分と塩分の役割

糖と塩は天然の保存料として古くから知られており、微生物の繁殖を抑える働きがあります。特にタレのように液状で糖度が高いものは、浸透圧によって細菌の水分を奪い、活動を抑える効果が期待されます。塩分についても同様に、殺菌作用を持つとされており、塩が多く含まれていることで腐敗を遅らせることができます。これにより、継ぎ足しタレは比較的保存が効きやすく、安定した品質を長期間保ちやすいのです。ただし、糖分や塩分が多すぎると味のバランスが崩れるため、あくまで美味しさを損なわず、かつ衛生的であるような調整が求められます。

熟成と発酵の関係

タレは時間の経過とともに味に変化が生まれる調味料であり、発酵による風味の深化がその特徴です。原材料に含まれるアミノ酸や糖類、微生物が反応し合い、化学変化を起こすことで新たな香りや旨味成分が生成されます。発酵が進むにつれ、角の取れたまろやかな風味に仕上がり、深みのある味わいへと進化します。特に味噌や醤油をベースにしたタレでは、この発酵過程がより顕著に表れ、店ごとの「秘伝の味」の決め手となるのです。とはいえ、発酵が進みすぎると酸味が強くなったり、雑菌の繁殖につながる恐れもあるため、適切なタイミングで加熱処理を施すなどの工夫が必要です。

旨味成分の保ち方

継ぎ足しタレの旨味を安定的に保つためには、いくつかの管理ポイントがあります。まず基本となるのが冷蔵保存で、特に夜間や営業終了後は低温での保存が重要です。さらに、タレの品質を保つためには「部分的な入れ替え」が効果的で、タレの一部を定期的に廃棄し、新しく仕込んだタレを補充することで、風味のバランスを整えることができます。また、味の変化や異臭、色の変化に注意を払い、日々チェックする習慣を持つことも欠かせません。加えて、旨味成分が沈殿しないように軽く撹拌することや、空気との接触を最小限に抑える保存容器の工夫など、細やかな管理が美味しさを長く保つコツとなります。

食中毒を引き起こす細菌とは?

ウェルシュ菌の特徴

ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)は、酸素を嫌う性質(嫌気性)をもった細菌で、特に空気の届きにくい環境、たとえば煮込み料理の中心部や、大量に仕込んだタレの底部分などに潜んでいます。この菌は耐熱性の芽胞を形成するため、一般的な加熱調理では完全に死滅させることが難しく、調理後の冷却が不十分だったり、保存温度が適切でないと、短時間で大量に増殖する可能性があります。ウェルシュ菌による食中毒は、腹痛や下痢を主な症状とし、潜伏期間は6~18時間ほど。一度に大量の食品を扱う飲食店や仕出し業者などでは、特に注意が必要です。

ゴキブリとの関係について

飲食店では、タレの保管場所や調理スペースの清掃が行き届いていない場合、ゴキブリが出没するリスクが高まります。ゴキブリは雑菌や病原体を体に付着させて動き回るため、もし彼らがタレの容器やその周囲に接触すれば、タレそのものが汚染される可能性があります。特に、夜間にフタを開けたままの容器や清掃されていない流し台周辺では、ゴキブリの侵入が現実的なリスクとして考えられます。日々の清掃と、防虫対策の徹底が欠かせません。

食中毒を防ぐための加熱処理

使用済みのタレは、なるべく当日中に沸騰させ、中心部までしっかりと熱を通すことが基本です。特にウェルシュ菌のような芽胞形成菌に対しては、短時間の加熱では不十分な場合があるため、できれば数分間の煮沸処理が望まれます。また、再加熱だけでなく、その後の冷却方法にも注意が必要です。タレを熱いまま常温放置すると、かえって細菌が繁殖しやすくなるため、冷却は素早く行い、すぐに冷蔵庫で保存することが重要です。大きな容器ではなく、小分けにして保存することで、冷却効率も高まり安全性が向上します。

継ぎ足しタレの管理方法と対策

定期的な管理の必要性

毎日の温度チェックはもちろん、使用前後の味や匂いの確認もルーチンに取り入れるとより安全です。また、月単位の成分分析やタレのpHチェック、菌数検査などを実施することで、衛生状態を数値として把握することができます。さらに、保管容器の劣化具合や、使用する器具の摩耗状況の確認も重要です。管理記録をしっかりとつけることで、異常が起きた際の原因追跡や、改善策の立案にも役立ちます。従業員同士の共有ノートやデジタルツールを活用して、管理体制の「見える化」も推奨されます。

問題が発生した場合の対処法

異臭がしたり、色がおかしくなった場合はもちろん、味にわずかな違和感を覚えた段階でも使用を中止するべきです。安全性を最優先に考え、躊躇なくタレ全体を廃棄し、新しいものを仕込むことが求められます。また、原因となる工程や管理ミスを振り返り、再発防止策を明文化することで、次回からのトラブルを未然に防ぐことができます。必要に応じて、第三者機関による衛生チェックやコンサルティングの導入も効果的です。

お店が取り組むべき衛生対策

従業員の手洗いは、調理前・休憩後・トイレ後などタイミングを明確にし、消毒液の使用も徹底しましょう。器具の消毒は使用のたびに行うことが理想であり、まな板や包丁の素材に応じた方法を選ぶ必要があります。厨房の清掃は日々のルーティンだけでなく、週単位・月単位での大掃除やエアコン・換気扇の点検も大切です。ゴミ捨て場の清掃、防虫対策、スタッフへの衛生教育や勉強会も取り入れることで、チーム全体の意識を高く保つことができます。

まとめ

継ぎ足しタレは“秘伝”という言葉のとおり、代々受け継がれてきた味と、長い年月をかけて育てられた深い旨味が魅力のひとつです。店ごとの個性や味の歴史がタレの中に凝縮されており、それが「ここでしか味わえない」価値を生み出しています。しかしその美味しさの裏側には、常に清潔な環境を保つための細やかな衛生管理、容器や器具の洗浄、加熱処理の徹底など、目には見えない日々の努力が積み重ねられています。もしその管理がほんの少しでも甘くなれば、長年積み上げた信用が一瞬で崩れてしまう可能性もあります。だからこそ、継ぎ足しタレの文化を守るには、情熱と責任をもった運営が不可欠なのです。そして私たち消費者としても、その味を安心して楽しむために、衛生意識の高い信頼できるお店を選び、店側の努力にも敬意を払いつつ、美味しく安全な食体験を心から堪能していきたいものです。