まえがき

公園って、街中にひょっこり現れる癒しスポットですよね。ブランコあり、ベンチあり、犬の散歩コースあり。ちょっとベンチで缶コーヒーでも飲みたくなる、そんなゆったりした空間です。春は桜が咲いて、秋は落ち葉がカサカサ。まさに季節を感じられる場所の代表選手と言えるでしょう。

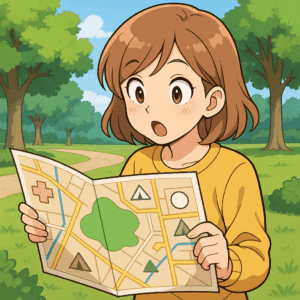

ところがどっこい、地図を見ると「あれ、公園の記号ってどれ?」と首をかしげたことがある人も多いのでは?アイコンで示されているかと思いきや、ただの緑のシミみたいな表示で「あれが公園なの!?」と困惑した経験、誰しも一度はあるはず。特に初めて訪れる土地では、明確な記号があると便利なはずなのに、なぜないのか。

今回はそんなモヤモヤをすっきり解消するため、公園に地図記号がない理由に迫っていきます。実はとても合理的な理由があるのですが、ちょっぴり切ない一面も。意外と奥が深い、その謎の真相とは…!?さあ、ちょっとした好奇心をリュックに詰めて、一緒に“地図記号のない公園の世界”へ冒険しに行きましょう!

結論

実は、公園には明確な「ひとつの地図記号」が存在しないのです。これは一見不便なようでいて、実はそれなりの理由があります。地図というのは基本的に、有限な空間にたくさんの情報を載せるためのツールです。そのため、より簡潔に、より知りたい情報の優先順位を考慮しています。そこで、元々の広さや形もまちまちな公園に一般的な記号を割り当てるのは難しいとされています。

その代わり、地図上では緑色の塗りつぶしや名称表示、境界線などで表現されるのが一般的です。この表現方法は、公園が有する多様性を描き出すのに適しているとも言われます。それは、遊具がある場所もあれば、ただの草地もある。体育場を備えた場所もあれば、少し森林化した地域もある。それらを一つの記号で繰り込むのは、かなり無理があるわけですね。

つまり、「記号」ではなく「色と形」で存在をアピールしている、ちょっとシャイで、しっかり将来を見すえている存在なのです。

公園に記号がない理由とは?

公園の地図記号が存在しない背景

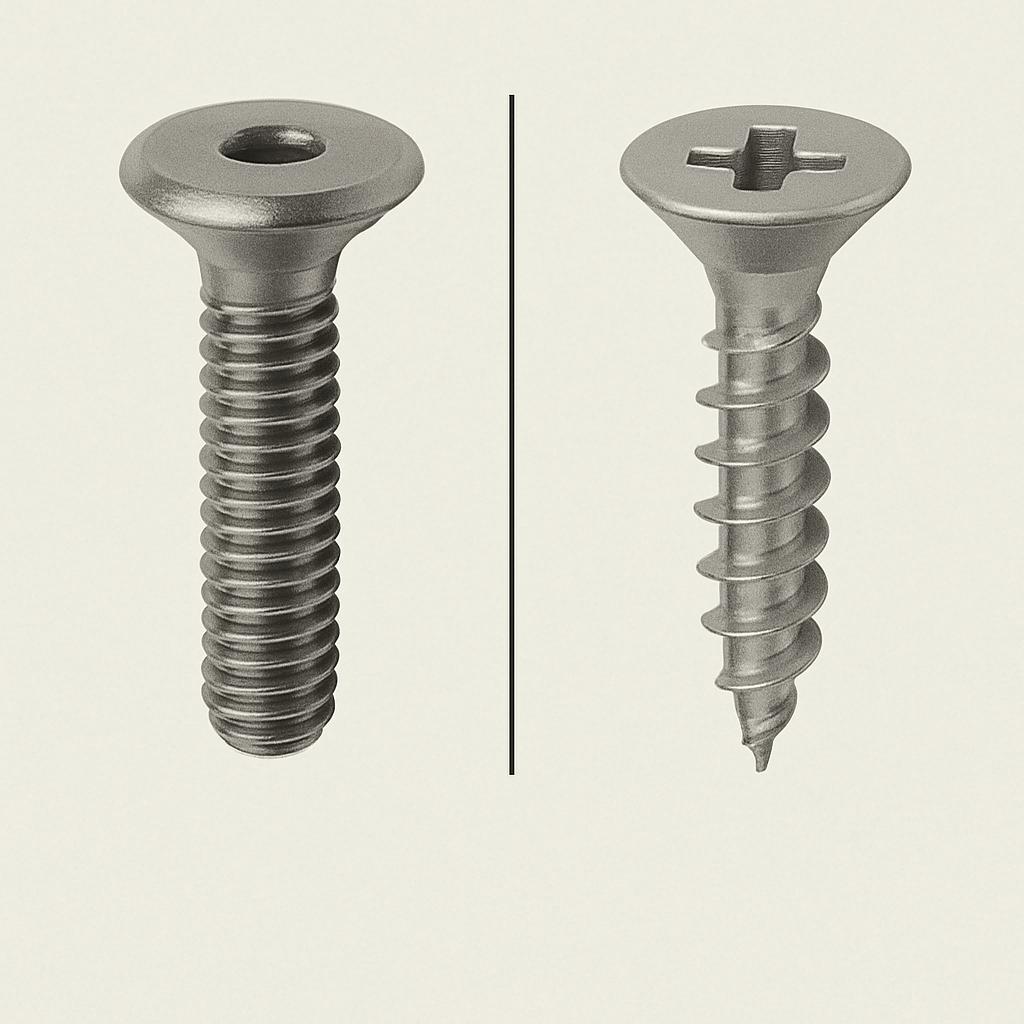

地図記号って、基本的に限られたスペースで情報を詰め込むための“アイコン”的存在です。視覚的に瞬時に意味が分かるように設計されていて、たとえば病院なら十字マーク、学校なら文房具のようなマークが描かれています。しかし、ここで登場するのが「公園」という難敵です。公園は広さも形も千差万別。ミニサイズの町内公園から、大規模な都市公園、さらには自然公園のように山そのものが公園という場合もあります。すべてを記号で表すにはどう考えても無理がありますよね。加えて、公園は施設の中でも用途が非常に多岐に渡っていて、遊具があったり、芝生が広がっていたり、花壇があったり、あるいはただの原っぱだったり。これを一つのマークで包括するのは、アイコンの役目を超えてしまうというのが実情なのです。そのため、明確な「公園記号」は現在のところ設定されていません。

公園の地図記号がない理由とその影響

このような背景から、地図上では「緑色の塗りつぶし」や「名称表示」によって、公園を表現することが一般的になっています。しかし、記号がないことで、公園を探す際には少し手間がかかることもあります。特に旅先や知らない土地で、「近くに公園ないかな〜」とスマホの地図を眺めていると、「あれ、ここ…緑だけど本当に公園?」といった不安が頭をよぎることも。とりあえず行ってみたらただの空き地だった、なんてちょっとしたハプニングも。しかし、それでも地図製作者たちは“色や形”でできる限りの工夫をしているのです。植栽の色合いや輪郭線のデザインなど、よく見ると細かい工夫が光っています。これはもう、地図職人たちのセンスと苦労の結晶と言えるでしょう。

公園と他施設の地図記号の違い

たとえば、病院には「十字マーク」、交番には「小さな四角に点」、学校には「ペン型」など、それぞれ特徴的な記号が割り当てられています。どれも機能が明確で、施設の役割が一目瞭然。でも、公園はそうはいかない。というのも、公園は「施設」ではなく「空間」や「場」としての役割が強いんです。敷地の範囲そのものが公園であり、その中に何があるかは公園ごとに異なります。だからこそ、「ここはこうだよ!」というピンポイントな記号がつけづらい。地図上では「面」で表現されることが多く、敷地の境界線や塗り色で存在を伝えています。まるで「見れば分かるでしょ?」とでも言いたげなこの表現方法、公園の自由さと曖昧さを象徴しているようにも感じます。

公園に関連する施設の地図記号

公民館や病院の地図記号と公園の違い

公民館や病院は「施設」であり、基本的に“建物”としての機能がメインです。たとえば、病院なら医療行為を行う設備やスタッフが常駐しており、明確なサービスが提供されています。公民館も地域住民が利用する会議室やホールなどが整っており、建物としての役割がはっきりしています。こうした明確な機能と構造を持つ建築物には、それを簡潔に示す記号が必要とされ、地図上でも分かりやすいアイコンで表されています。

一方、公園はどうでしょうか。「場所」や「空間」としての性格が強く、必ずしも建物を持たないケースが多々あります。芝生が広がっているだけの広場や、自然をそのまま活かした森林風のエリアなど、その形態は非常に多様です。特定の建物がないため、視覚的に一目で表せる共通項が少ないのです。ここが、公民館や病院などと決定的に異なる点であり、結果として地図記号として統一されたシンボルが割り当てられていない理由のひとつです。

キャンプ場と公園の地図記号における特徴

キャンプ場にはテントマークのような記号が使われていますが、それはキャンプという明確な目的があるからです。キャンプ場は宿泊を伴うレジャー施設であり、テントや炊事場など、必要な設備が整っていることが前提となります。このように、キャンプ場は使用用途が限られていて、「ここはキャンプをする場所ですよ」と視覚的に伝えやすいのです。

一方、公園はその目的が非常に幅広いのが特徴です。子どもが遊べる遊具ゾーン、大人のためのジョギングコース、ピクニックにぴったりな芝生エリア、静かに読書できるベンチ、時にはバーベキュー施設があるところも。あまりに多機能すぎて、ひとつの記号にまとめるのが難しいんです。どこか「何でも屋さん」的な存在であり、記号で一括りにするにはちょっと欲張りすぎとも言えるかもしれませんね。

日本における地図記号の役割

地図記号は“情報の簡略化”を目的としています。限られたスペースにできるだけ多くの情報を詰め込むためには、ひと目で意味が分かる記号が非常に有効です。どの施設に記号を割り当てるかは、地図を使う側のニーズや、情報の重要度によって決まります。

その中で、公園のように面積も形も自由奔放で、機能も多岐にわたる施設は、ひとつの記号では表しきれないと判断されたのです。その代わりに、色やラベルでその存在を示すスタイルが採用されています。たとえば地図上では淡い緑色の塗りつぶしや「○○公園」といった名称が表示され、公園であることを示すようになっています。これは、一見すると記号よりも曖昧なように見えますが、かえって柔軟で、公園の多様性を尊重した表現とも言えるでしょう。

公園に地図記号が必要な理由

地図記号が持つ意味と存在意義

記号があることで、一目で「ここに○○がある!」と分かるのは非常に大きなメリットです。視覚的な情報は、直感的に人の認識に訴えかけるため、短時間で多くの情報を伝えることができます。例えば、地図に描かれた病院の十字マークや、駅の二重丸のようなシンボルは、老若男女問わずすぐに意味が理解できるのではないでしょうか。

こうした記号の存在は、旅行者にとって目的地を探しやすくするだけでなく、災害時の避難所の位置確認など、命に関わる場面でも大きな力を発揮します。もし公園にも分かりやすい記号が存在していれば、「ちょっと休憩しよう」と思ったときに、迷わず公園に立ち寄る人がもっと増えるかもしれません。特に高齢者や子育て世帯など、公園の存在が日常に直結する人たちにとっては、その利便性は計り知れないでしょう。

視覚的表現としての地図記号の重要性

現代では、スマホやカーナビのような小さな画面で地図を見る機会が増えています。そのため、視覚的にパッと見て分かるシンプルで統一された記号の重要性は、昔よりもさらに高まっていると言えるでしょう。

アイコンが整備されていることで、視認性が向上し、目的地までのルートをストレスなく把握できるようになります。ところが、公園が「緑のもやもや」としてしか描かれていないと、「本当にここが公園なのかな?」と迷うことも。特に色覚に違いのある方にとっては、緑色の領域だけでは判断しづらい場面もあるのです。明確な記号があれば、誰にとってもやさしい地図が実現できるのではないでしょうか。

地図記号による公園の区別と利用促進

実際、公園にも様々なタイプがあります。たとえば、子ども向けの遊具がたくさんあるファミリー向けの公園、犬を思いっきり走らせることができるドッグラン付きの公園、または静かに自然を感じながら過ごせる森林型の公園など、それぞれの公園には個性があります。

これらを一律に「緑」で表示してしまうのは、せっかくの多様性を埋もれさせてしまっているようなものです。もしも記号でそれぞれの特徴が分かるようになっていれば、利用者は自分に合った公園を簡単に見つけることができ、利用頻度も増えるかもしれません。「今日は子どもと遊びたい」「ペットと散歩したい」「のんびりお昼寝したい」――そんな気分に応じた公園選びが、よりスムーズになるのです。

このように、地図記号が公園の利用促進に果たす役割は非常に大きく、将来的にはもっと細かく分類された公園記号が誕生してもおかしくありません。利用者にとっては地図を見る楽しさも増し、日々の暮らしがちょっと豊かになる、そんな未来が待っているかもしれませんね。

地図記号なしでの公園の表現方法

公園の特徴を伝えるための工夫

最近の地図アプリでは、ピクトグラムや写真を用いて、公園の様子を伝えてくれるものもあります。ベンチ、トイレ、遊具など、イラストで示されていればかなり分かりやすい!これぞ現代的表現!特に視覚的に情報を受け取りたいユーザーにとっては、文字だけでは把握しづらい「雰囲気」や「用途」が視覚的に補えるという点で非常に有効です。中には、季節ごとの写真を掲載している地図アプリや、利用者のレビューやタグで公園の特性が一目でわかる工夫をしているサービスもあります。こういった工夫が増えることで、公園選びがより楽しく、そして目的に合った場所を探しやすくなっているのです。

地図記号がない場合のユーザーへの情報提供

公園の名前や案内板を地図上に表示するのも重要な手段です。「〇〇中央公園」といった名称があれば、緑のエリアが公園であると理解しやすくなります。記号がない分、文字でのサポートがカギになりますね。さらに、これに加えてその公園の特徴を示すキャッチコピーや、利用可能な施設の簡易リストが併記されていれば、より親切な情報提供になります。たとえば「桜の名所」「ドッグラン併設」「バリアフリー対応」といった付加情報があるだけでも、ユーザーの判断材料になります。地図に表示される文字情報は、単なる名称にとどまらず、公園の魅力を端的に伝えるためのメディアと考えることができます。

地形図と公園の関係性

地形図では、等高線や植生なども描かれ、公園の地形まで分かるようになっています。山のふもとの公園か、海沿いか…そんな背景情報があると、ピクニックの計画も立てやすい!また、地形図は単に「地面の形」を表すだけでなく、自然との関係性を見せてくれる点も見逃せません。坂道が多いのか、平坦なのか、水辺が近いのか――そうした要素は、公園での過ごし方に大きな影響を与えます。たとえば、お年寄りや小さなお子さんを連れていくなら、なるべく傾斜が少ない場所が安心ですし、景色を楽しみたい人なら見晴らしのよい高台の公園が好まれるでしょう。つまり地形図は、機能や施設とは別の角度から「どんな時間が過ごせるか」を示してくれる貴重な手がかりでもあるのです。公園=癒し空間として、地図の中でもしっかり活躍しているんですよ。

公園の地図記号に関する疑問と回答

公園の地図記号 一覧を知りたい

正直なところ、「これぞ公園の地図記号!」というものは存在しません。でも、用途別施設(キャンプ場、運動場、遊園地、植物園など)にはそれぞれ個別に記号が定められている場合があります。つまり、公園という概念自体が広すぎて、「一括りにするのが難しい」というのが実情です。子ども向けの遊具が充実した公園、大人向けの静かな散策路がメインの公園、イベント広場や歴史遺構を含む公園など、多種多様すぎて「これが公園です!」とひとつのマークに落とし込むのが至難の業。そのため、記号としては採用されず、地図上では緑色の塗りやラベル表示など、より柔軟な表現方法が用いられています。ある意味で「何でもできちゃう場所」ゆえに、定義しづらいというのは、ちょっと切ないけれど、公園らしい話とも言えるかもしれません。

なぜ採鉱地や広場は地図記号があるのか?

採鉱地や広場には、それぞれ明確な目的や機能が存在しています。採鉱地は鉱石などの採掘が主目的であり、活動の範囲や影響も限定的。広場もまた、一般的に空間としての機能がシンプルで、「人が集まる開けた場所」として認知されやすいため、視覚的にもアイコン化しやすいのです。つまり、「用途が固定されている」という点が、記号化しやすい理由なのです。

対して、公園は…というと、遊び・癒し・運動・自然・文化的要素など、もう盛りだくさん!遊具があったりなかったり、池があったりなかったり、お祭りが開かれることもあれば、日がな一日静かに読書する人もいたり。これをひとつの記号でカバーしようとすると、逆に情報がぼやけてしまう可能性があります。地図記号にとって、「分かりやすさ」は命ですから、曖昧な用途は逆に不向きなのです。まさに、地図記号泣かせな存在。

今後の公園地図記号の可能性と展望

しかし、未来には希望があります。テクノロジーの進化により、AIやAR(拡張現実)技術を活用した「スマート地図記号」が登場するかもしれません。たとえば、子どもが笑っているアイコン=遊具あり、犬のイラスト=ドッグランあり、木陰に本を持った人=静かな読書向き、といった具合に、複数の特徴を視覚的に伝えることが可能になるでしょう。

さらには、ユーザーが自分でフィルターをかけて表示内容をカスタマイズできる「パーソナライズ地図」も実現するかもしれません。たとえば、「ペットOKな公園だけ表示」「桜が咲いてる公園だけ強調」など、好みに合わせた地図の使い方が当たり前になる日も近いかも?

そんな未来では、公園に記号がないという“今”の不自由さが、逆に自由な表現の可能性を広げる入口だった――そんなふうに思える日が来るのではないでしょうか。

まとめ

公園に地図記号がないのは、「広すぎて」「機能が多すぎて」「個性がありすぎて」――つまり、“表しきれない魅力があるから”なんです。ひとことで「公園」と言っても、そのバリエーションは実に多様で、都市の真ん中にある憩いの場から、山奥の自然をそのまま活かした広大な敷地までさまざま。記号で括ろうとすると、かえってその良さが見えづらくなってしまうのかもしれません。

記号では括れないからこそ、公園は私たちの想像力で楽しむべき場所なのかもしれませんね。訪れる人によって、公園の捉え方も変わります。ある人にとってはジョギングコース、ある人にとっては読書の聖域、そしてある人にとっては子どもと遊ぶ笑顔のステージ。そんな風に、それぞれの生活や記憶に寄り添う形で存在しているのが、公園という場所なのです。

地図に記号がなくても、あなたの心にはきっと、あのベンチのある木陰がしっかり刻まれていることでしょう。地図には映らなくても、思い出の中では誰よりも正確にそこに在り続ける、そんな存在。それが、私たちの身近にある“記号にできない場所”=公園なのかもしれません。