DIYや家具の組み立て、あるいはちょっとした修理をしようと思ってホームセンターやネットショップを覗くと、「ネジ」と「ビス」という言葉が混在していて、どちらを買えばよいのか迷ってしまった経験はありませんか?

一見すると同じように見えるこの2つですが、業界や用途によって呼び方が違ったり、微妙な定義の差があります。この記事では「ネジとビスの違い」をわかりやすく解説し、どちらを選べば良いのか迷わないようにまとめていきます。

結論

結論から言うと、ネジとビスは厳密には用途や定義の違いがあるものの、日本では混同して使われることが多いです。例えば、同じ部品でも建築現場では「ビス」と呼ばれ、工場の機械組立では「ネジ」と呼ばれることが少なくありません。そのため、呼び方だけにとらわれてしまうと混乱しやすく、間違った部品を選んでしまう可能性もあります。

正しい選び方をするためには、まず「何を固定したいのか」「どんな環境で使うのか」を考えることが大切です。木材であれば食い込みの強いビス、金属であれば精度の高い機械ネジやボルトが適しています。また、屋外で使用する場合はサビに強い表面処理が施されたものを選ぶ必要があります。

つまり、選ぶ際には呼び名にこだわるよりも「対象物の素材」「必要な強度」「使用環境」といった実際の条件に合わせて判断するのが正解です。そうすることで、安全性が高まり、作業の仕上がりや耐久性にも大きく差が出てきます。

ネジとビスの基本的な違い

ネジの定義

「ネジ」という言葉は本来、広い意味を持ちます。軸にらせん状の溝(ネジ山)が切られた機械要素全般を指し、ボルトやビスも含めて「ネジ」と呼ぶことができます。つまり、ネジ=締結に使う全般の部品の総称と考えるとわかりやすいでしょう。

さらに、ネジはその役割や形状によって多くの種類に分けられます。例えば、ボルトのようにナットと組み合わせて使うもの、タッピングネジのように自ら下穴を広げながら固定するもの、あるいは特殊用途として配管や電気機器に使われるものなどが存在します。機械設計や建築現場では、これらを一括して「ネジ」と呼びつつ、用途ごとに細分化して扱っています。

ネジの歴史も古く、紀元前の時代から圧力を伝える装置や水を汲み上げる道具として活用されてきました。産業革命以降は、規格化が進んだことで工業製品に欠かせない存在となり、今日では家庭用から宇宙産業まで幅広く利用されています。

ビスの定義

一方、「ビス」は主に木材や建材を固定するために使われるネジを指すことが多いです。木ネジやコーススレッドなどが典型的な例です。ネジ山が深く、木材にしっかり食い込んでいくように作られています。

木工用のビスは、締め付けた後に抜けにくいのが大きな特徴です。これにより、家具や建築の構造を安定させることができます。最近ではインパクトドライバーの普及により、ビスを素早く確実に打ち込むことが一般的になりました。さらに、硬い木材用や石膏ボード専用など、対象物に合わせた多様な種類が展開されており、DIYやプロの現場でも欠かせない存在です。

日本と海外での呼び方の違い

日本では「ネジ」「ビス」が混在して使われますが、英語圏では Screw(スクリュー) が一般的です。さらにアメリカでは、ネジとボルトを区別して呼ぶ習慣が強く、サイズや締結方法によって用語が厳密に分けられています。一方で、ヨーロッパ圏では国ごとに呼称が異なり、フランス語では「Vis(ヴィス)」、イタリア語では「Vite(ヴィーテ)」と呼ばれるなど、それぞれに独自の言葉が存在します。

日本語の「ビス」はドイツ語「Bißschraube(小ネジ)」が由来とされ、建築現場を中心に使われるようになったといわれています。戦後の建築業界でこの呼び名が広まった背景には、輸入部品やドイツ製工具との関わりがあるとも考えられています。現在では、DIY愛好家や建築関係者の間で一般的に使われる言葉として定着し、ネジと同義語として扱われる場面も少なくありません。

ネジとビスの用途の違い

機械組立に使う「ネジ」

精密機械や電化製品、自転車や自動車などでは、主に「ネジ」「ボルト」と呼ばれる部品が使われます。金属同士の固定や分解可能な組み立てに適しています。さらに、産業用機械や航空機などでは高い強度や耐熱性を持つ特殊なネジが使用され、環境条件や安全性に応じて厳格な規格が適用されます。機械用ネジはしっかりとしたトルク管理のもとで使用されることが多く、正しい締め付けがされないと故障や事故につながるため、専門的な知識や工具が必要とされる場面もあります。

木材や内装工事に使う「ビス」

建築やDIYでは木材を固定するケースが多いため「ビス」という呼び方が広まりました。木ネジや石膏ボード用ビスなど、対象物に特化した種類が豊富です。ビスは打ち込むと強力に食い込み、木材をしっかりと保持する特徴があります。また、最近ではドリルビスやスリムビスなど、施工効率を上げる工夫がされた製品も多く、DIY愛好家やプロの職人にとって欠かせない存在になっています。

DIYでよく使うのはどっち?

DIY初心者がよく使うのは「ビス」です。棚の組み立てや壁への取り付けなど、木材や石膏ボードを扱う場面が多いためです。さらに、ビスは下穴を開けずに直接打ち込める種類も多いため、手軽さという点でも初心者に向いています。一方、精密機械や金属加工に挑戦する場合にはネジを使用することになりますが、工具や知識のハードルがやや高いため、まずはビスから慣れていくのが一般的です。

見た目や構造で見分けるポイント

頭の形

ネジやビスには、プラス(十字)、マイナス(一文字)、六角、トルクスなどさまざまな頭の形があります。工具の種類によって選び方が異なります。さらに、頭の形状によって作業効率や仕上がりの見た目にも違いが出ます。例えば、皿頭タイプは木材に沈み込ませてフラットに仕上げることができ、丸頭やナベ頭は表面に頭が残るため装飾性や取り外しのしやすさに優れています。

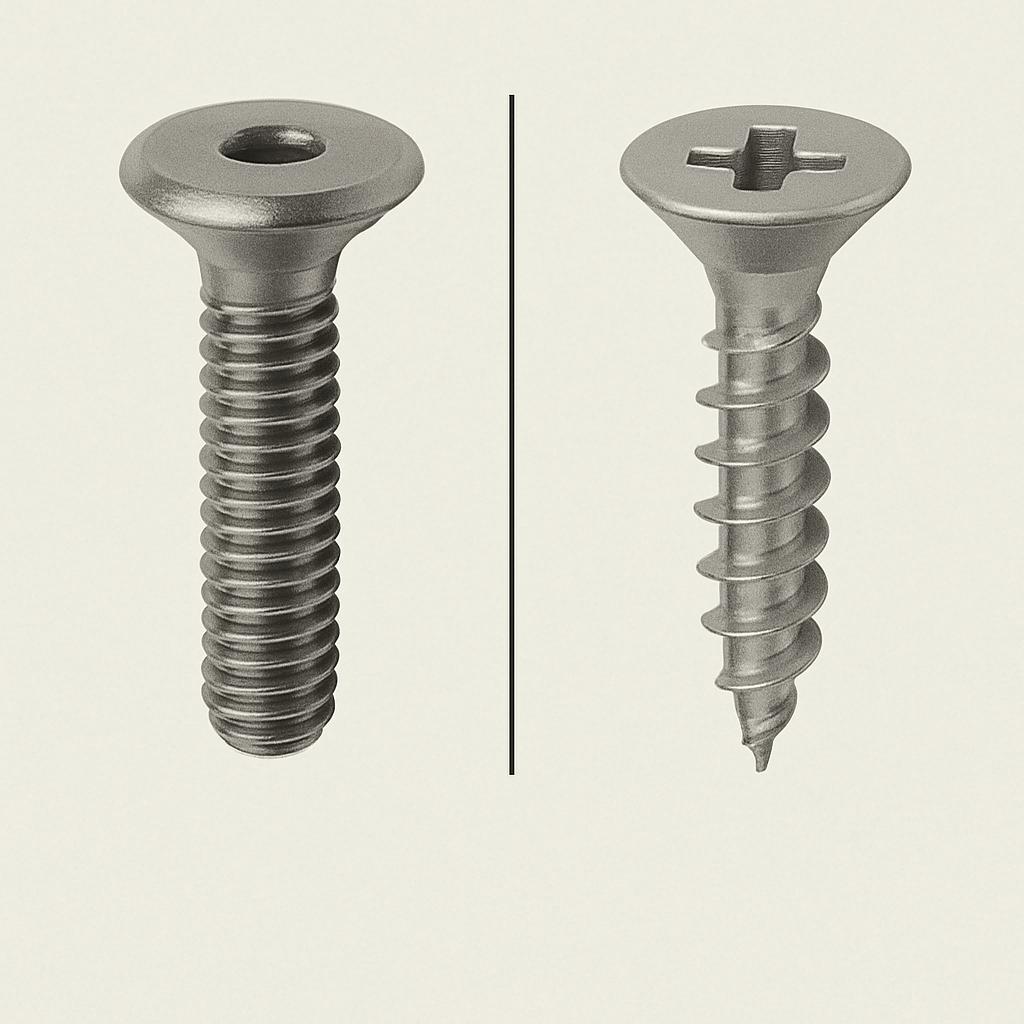

ネジ山の違い

ビスは木材に食い込むためネジ山が深く、間隔(ピッチ)が広い傾向があります。機械用ネジはネジ山が細かく、精密な締結に適しています。さらに、ネジ山の角度や形状も異なり、木ネジでは鋭い山形が特徴で、金属用では強度を高めるために角度が浅く設計されています。この違いを理解して選ぶことで、固定力や耐久性に大きな差が生まれます。

材質や表面処理

ビスはサビにくいメッキ加工がされているものが多く、屋外や建築に使われます。機械用ネジは強度重視でステンレスや鉄製が一般的です。さらに、特殊な用途ではチタン合金や真鍮などが使われることもあり、軽量化や耐食性を求める場面で活用されます。表面処理に関してもクロメート処理や黒染めなど多岐にわたり、見た目だけでなく耐久性や使用環境への適応力を高めています。

呼び方が混同される理由

業界ごとの使い分け

建築業界では「ビス」、機械業界では「ネジ」と呼ばれることが多く、同じ部品でも分野によって呼び方が変わります。さらに電気工事や家具製造の現場ではそれぞれ独自の慣習や呼び名が使われており、業界をまたぐと混乱が生じやすいのが現実です。例えば、電設工事では「タッピングネジ」をそのままネジと呼ぶことが多いのに対し、木工現場では同じ製品を「ビス」として扱うことがあります。こうした背景には、輸入された製品の名称や規格の違い、工具の普及状況が影響しています。

ホームセンターやネットショップの表記

売り場では「木ネジ(ビス)」や「タッピングネジ」といった表記が混ざっており、初心者には紛らわしい状況です。さらにネット通販では、検索キーワードとして「ネジ」と入力してもビスが大量に表示されるケースが多く、混同を助長しています。パッケージに英語表記が併記されている場合もあり、購入者にとってはより複雑に感じられることも少なくありません。

正しく理解するメリット

違いを知っておくと、目的に合った部品をスムーズに選べます。特にDIYでは、対象物に合わない部品を選ぶと強度不足や破損につながるため注意が必要です。さらに、適切に選べるようになると作業の効率が上がり、仕上がりの美しさや耐久性にも直結します。誤った選択を避けることでコスト削減にもつながり、長期的に見れば道具や材料を無駄にしないという大きなメリットも得られます。

正しい選び方のポイント

固定する対象

- 木材 → 木ネジ・コーススレッドなどの「ビス」。木材は繊維方向によって強度が異なるため、ビスを選ぶ際には木の種類や厚みを考慮する必要があります。柔らかい木材には細めのビス、堅い木材には折れにくい強度の高いビスが適しています。

- 金属 → 機械用の「ネジ」や「ボルト」。金属同士の接合では、下穴加工やナットの併用が基本となり、耐久性や精度が求められます。特にステンレスや鉄の厚板には専用のドリルビスを使うこともあります。

- プラスチック → タッピングネジ。柔らかい素材にはネジ山がつぶれないよう専用形状が用いられ、薄いプラスチック板の場合にはワッシャーを併用すると安定性が高まります。

- その他 → 石膏ボードやコンクリートには専用のアンカーやボードビスを使う必要があります。対象物に合わないものを使うと強度不足や破損につながります。

強度・長さ・太さ

ビスやネジの長さは「固定する対象の厚さの2倍程度」が目安です。太さは対象の強度や工具のサイズに合わせて選びます。さらに、荷重のかかり方によっても選び方は変わります。重い棚を壁に取り付ける場合は、より長く太いビスと専用アンカーを組み合わせると安心です。一方で、軽量なものを固定するだけなら短めで細いビスでも十分です。強度が過剰すぎても対象物を割ってしまうリスクがあるため、バランスが重要です。

初心者のコツ

迷ったときは「木材=ビス」「機械=ネジ」と覚えておくと安心です。さらに、ホームセンターのスタッフに相談すると具体的なアドバイスを得られます。最近では商品棚に用途別の案内板やサンプルが掲示されていることも多く、比較しながら選べるよう工夫されています。また、DIY初心者はまず少量入りのパックを試し、実際の使い心地を確認すると失敗が減ります。

まとめ

- ネジは機械要素の総称、ビスは主に木材や建材に使う締結部品です。さらに、ネジは産業用機械や精密機器など幅広い分野で活用され、ビスは建築現場や家具製造で欠かせない存在として使われています。両者の違いを正しく理解することで、適材適所に部品を選べるようになり、作業の効率と安全性が大きく向上します。

- 日本では呼び方が混同しているため、用途で判断するのが重要です。例えば、同じ形状でも建築現場では「ビス」、工業現場では「ネジ」と呼ばれることがあるため注意が必要です。

- DIY初心者は「木材ならビス」「機械ならネジ」とシンプルに覚えれば失敗しにくいですが、さらに進んで長さや太さ、材質を考慮することで仕上がりに差が出ます。

ネジとビスの違いを理解すれば、DIYや修理作業がもっとスムーズに進められるはずです。特に、自宅の家具組み立てやちょっとした補修工事では正しい選択が作業の仕上がりに直結します。ぜひ次回の作業に役立ててください。